Dario Fo e Georges Feydeau: La farsa è una cosa da ridere? (I)

Translation by Annamaria Martinolli

Il presente saggio è tratto da Italica, Vol. 72, No. 3, Theatre (Autumn, 1995), pp. 307-322. L’autore è Joseph Farrell. La traduzione è a cura di Annamaria Martinolli ed è stata realizzata dietro autorizzazione dell’American Association of Teachers of Italian e dell’autore.

Negli anni Cinquanta del Novecento una delle evoluzioni più peculiari di cui fu oggetto il teatro riguardò il mutamento del concetto di farsa. Tradizionalmente, la farsa era concepita come un genere minore un po’ volgare avente lo scopo di fornire vacui svaghi per menti ottuse. “Non so bene per quale scherzo del destino la farsa sia (comunemente) ritenuta la forma teatrale più disprezzabile”, scrisse il poeta Nahum Tate nel 1693[1], e la definizione riportata nel moderno Oxford English Dictionary lascia intuire che nulla è cambiato: “Farsa: opera teatrale (generalmente breve) concepita per suscitare il riso”. Il dizionario offre poi la seguente definizione alternativa: “Dicesi di qualsiasi cosa avente l’unico scopo di far ridere”. L’Oxford Companion to Theatre si dimostra ancora più categorico:

Negli anni Cinquanta del Novecento una delle evoluzioni più peculiari di cui fu oggetto il teatro riguardò il mutamento del concetto di farsa. Tradizionalmente, la farsa era concepita come un genere minore un po’ volgare avente lo scopo di fornire vacui svaghi per menti ottuse. “Non so bene per quale scherzo del destino la farsa sia (comunemente) ritenuta la forma teatrale più disprezzabile”, scrisse il poeta Nahum Tate nel 1693[1], e la definizione riportata nel moderno Oxford English Dictionary lascia intuire che nulla è cambiato: “Farsa: opera teatrale (generalmente breve) concepita per suscitare il riso”. Il dizionario offre poi la seguente definizione alternativa: “Dicesi di qualsiasi cosa avente l’unico scopo di far ridere”. L’Oxford Companion to Theatre si dimostra ancora più categorico:

[Farsa:] forma estrema di commedia che suscita il riso a scapito della logica, soprattutto attraverso scatenate follie e assalti fisici. […] Il termine farsa viene utilizzato per indicare un testo teatrale lungo che tratta di situazioni assurde, generalmente incentrate sulle relazioni extraconiugali; da cui il termine farsa da camera da letto.[2]

Nel commentare questo passo, Eric Bentley sottolinea in modo sardonico che l’ultima parte abbraccia un contesto così ampio da includere Otello[3]. Tuttavia, per quanto inadeguate possano risultare, queste definizioni hanno il merito di chiarire lo status e il significato abitualmente associati alla farsa. Nella sua essenza, la farsa può ridursi a un semplice trastullo, una buffoneria, un saggio di scatenata follia, una ripetitiva chiassosità o un insensato slapstick, con pantaloni calanti, vescovi ubriachi, giudici lascivi, porte sbattenti – delle camere da letto o altro – e bucce di banana sparse in giro. Sono pochi gli studiosi che, come Eric Bentley, hanno dedicato studi seri alla farsa tradizionale e sono stati loro a specificare che quest’ultima possiede le sue convenzioni e i suoi celati presupposti. È diversa dalla satira ma, nel suo evidenziare i comportamenti inopportuni di personaggi pubblici o tipi, presuppone costantemente l’esistenza di un codice socio-morale di divieti e comandamenti che potrebbero essere i bersagli dell’autore satirico. La monografia di Eric Bentley si focalizza sulla farsa tradizionale e non sul neonato teatro dell’assurdo che avrebbe reso sorpassate le precedenti definizioni di farsa.

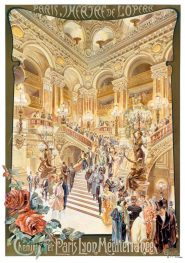

Nel corso degli anni Cinquanta del Novecento anche il termine assurdo, che compare sistematicamente ogniqualvolta si parla di farsa, assunse nuove connotazioni. In quel decennio, e particolarmente in Francia, l’idea metafisica di assurdo dominò sia il contesto filosofico che teatrale trovando la sua massima espressione proprio in quel genere farsesco fino ad allora tanto disprezzato. Vale la pena citare alcune date. La prima pièce di Eugène Ionesco, La cantatrice calva, fu rappresentata nel 1950; Aspettando Godot di Samuel Beckett andò invece in scena nel 1953. La terza pièce di Ionesco, Le sedie, rappresentata nel 1952, riportava come sottotitolo Una farsa tragica. Nel 1951, Il tacchino di Georges Feydeau, uno dei più grandi autori di farse da boulevard del XIX secolo, fu riscoperto dalla Comédie-Française. Il fatto che a produrre il lavoro di Feydeau fu proprio il teatro nazionale francese fu già di suo molto significativo, senza contare che il modo in cui fu accolta la pièce e la rivalutazione di cui fu oggetto Feydeau dimostrarono il profondo cambiamento culturale in corso. Feydeau non era un autore di grandi pretese. Si vedeva come un vaudevillista particolarmente incline a far ridere, con un’ottima capacità di stuzzicare la vecchia formula teatrale utilizzando le sue doti per raccontare le divertenti disavventure di alcuni Don Giovanni borghesi a caccia di sesso senza conseguenze. La riscoperta di cui fu oggetto negli anni Cinquanta, invece, lo portò a essere considerato un “autore serio”, meritevole di un’analisi approfondita in quanto precursore dell’esistenzialismo sartriano, o in quanto autore metafisico le cui opere rappresentano un universo assurdo ed oscuro dominato dalla morte e da un’ansietà tragica. Thierry Maulnier individuò in Feydeau: “il grido di accusa contro un universo dove è l’uomo stesso, nella sua volontà di ragione e felicità, ad apportare la più irrimediabile assurdità”[4]. Mentre i suoi contemporanei lo interpretavano come il gioviale e giocoso rappresentante della Belle Époque, negli anni Cinquanta fu considerato un drammaturgo “serio” proprio per il suo occuparsi dell’“assurdità” e per il suo essere un autore di farse. Da allora, questo genere teatrale fu considerato ipso facto il mezzo ideale con cui fornire una rapida occhiata sulle forze oscure e sull’ontologica futilità dell’esistenza.

Fu in questo clima che Dario Fo debuttò in Italia. La sua prima compagnia, il gruppo Parenti-Fo-Durano, nacque nel 1952 e negli anni seguenti portò in scena due pièces di rivista-cabaret (o anti-rivista, come Dario Fo preferiva definirle) intitolate Il dito nell’occhio e Sani da legare, che ottennero un notevole successo di critica e pubblico[5]. Dopo il debutto, Fo, a metà degli anni Cinquanta, trascorse un periodo a Roma dove si dedicò alla stesura di copioni cinematografici e dove comparve anche in qualche film, nessuno dei quali si distinse per gli esiti positivi. Nel 1958 tornò a Milano per formare, con Franca Rame, una nuova compagnia che si poneva l’obiettivo di allestire più testi “classici” che vaudeville. Franca Rame aveva recitato, senza Dario Fo, al Teatro Arlecchino in diverse pièces di Feydeau e Labiche. Il programma di debutto della compagnia Fo/Rame recava il titolo globale Ladri, manichini e donne nude e, inizialmente, comprendeva tre farse originali in un atto di Dario Fo e un testo di Georges Feydeau, Ma non andare in giro tutta nuda!. In seguito, la pièce di Feydeau fu eliminata e sostituita con un’altra opera di Fo, I cadaveri si spediscono e le donne si spogliano[6].

La stagione seguente, la compagnia mise in scena altre quattro pièces, note congiuntamente con il titolo Comica finale[7], ottenute rielaborando le trame di alcuni testi del XIX secolo appartenenti alla famiglia Rame. I due programmi possono quindi essere interpretati come due fasi successive dell’evoluzione del teatro di Dario Fo: Ladri, manichini e donne nude rappresenta il suo primo contatto con il teatro di influenza francese; Comica finale costituisce, invece, il suo incontro con la tradizione del teatro italiano. Fo ebbe modo di scoprire quest’ultima grazie a Franca Rame e alla sua famiglia. Se egli, infatti, non ha origini legate ad alcuna attività teatrale, sua moglie discende da una famiglia di attori girovaghi da ben otto generazioni che può essere considerata l’erede della tradizione della commedia dell’arte. La conoscenza della commedia ebbe un ruolo decisivo nel definire la natura della futura attività teatrale ed autoriale di Dario Fo, al punto che è diventato un luogo comune, nell’ambito della critica, definirlo un moderno giullare o arlecchino. Nessun critico può mettere in discussione l’importanza che queste figure ricoprono per lui, ma è arrivato il momento di riaffermare il ruolo fondamentale che altri aspetti rivestono nella sua opera. L’obiettivo del presente studio è analizzare il possibile rapporto esistente tra le prime farse di Dario Fo e la farsa francese, entrambe le farse “nere” di Ionesco e Beckett, e la farsa da boulevard di epoca Vittoriana che raggiunge il suo apice con Georges Feydeau.

Con la mente pubblica pervasa dalle connotazioni alterate di farsa, i primi critici e recensori non esitarono a collocare Dario Fo accanto a Eugène Ionesco, Samuel Beckett e Arthur Adamov, in base al principio della sua presunta raffigurazione della condizione assurda degli individui contemporanei. In un suo scritto critico, Silvio Giovanetti asserisce quanto segue:

Quando si dice Dario Fo, si indica ormai un attore non sfornito di ambizioni, il quale insegue, nella veste di interprete e in quella di scrittore, le geometriche forme di un umorismo di origine intellettuale e letterario, che hanno capostipiti ben noti, da Achille Campanile ai più truccati, cioè ai più densi e espliciti in senso polemico e filosofico, Adamov, Ionesco e Beckett. Se questi ultimi avessero ancora tardato a comparire sulle nostre scene, Dario Fo avrebbe certo colto, pur nella sua immaturità, quegli allori che solo competono alle fantasie anticipatrici: invece ora, senti dalla poltrona vicina una voce che mormora, sia pure divertita, i nomi dell’autore imitato[8].

La credenza secondo la quale l’opera di Fo presentasse i segni evidenti degli influssi dei suoi contemporanei francesi era molto diffusa tra i critici. Vittorio Buttafava riteneva che Dario Fo potesse diventare “un eccellente scrittore di farse moderne, non indegno di quei maestri (Ionesco, Adamov e, certo, Chaplin) che evidentemente ha davanti agli occhi come modelli”. Il drammaturgo Carlo Terron dimostrò di avere una visione più ampia dei concetti fin qui espressi, anche se il suo sottolineare la presenza della tradizione del teatro di boulevard è da attribuire parzialmente al suo ritenere Feydeau, e gli autori a lui contemporanei, i precursori del teatro dell’assurdo:

Le predilezioni [di Fo] si bilanciano fra i poli dell’avanguardia e della retroguardia francese: Ionesco, Beckett, Adamov da un verso, e Courteline, Feydeau e Labiche dall’altro. La coesistenza di famiglie tanto diverse di autori soltanto apparentemente contraddittoria. Sotto l’esuberante ottimismo dei vecchi, essi ricercano e valorizzano il fondo di surreale geometria meccanica che si è imparentata più di quanto non si creda – sta come guanto alla mano – ai geli desolati delle anarchiche ed inquietanti fumisterie dei nuovi[9].

Anche Salvatore Quasimodo riteneva che Dario Fo avesse “il suo piccolo inferno letterario da spegnere sul palcoscenico”, e aggiungeva inoltre che “il nome di Feydeau non è alle origini della sua macchina teatrale: il supplizio del grottesco e, perché no, del metafisico ha altre fonti, più sottili, più traducibili nella sensibilità moderna[10]”.

L’ipotesi uniformemente formulata era che Fo, sia per quanto riguarda la sua filosofia sia per il suo modo di vedere le cose e il suo talento teatrale, fosse giustamente visto come l’equivalente italiano dell’indivisibile triade formata da Ionesco, Beckett e Adamov, ma ora diventa difficile percepire quei parallelismi e quelle convergenze che per i critici dell’epoca risultavano così evidenti. I punti di vista citati sembrano dettati più dai presupposti dell’epoca riguardo alla natura della farsa che da un’analisi delle singole farse in questione. Per quanto ci potesse essere una convergenza tra Fo e Ionesco, Beckett e altri autori del teatro dell’assurdo, questa riguardava più la tecnica teatrale che i principi o le ideologie. Fo e Ionesco erano accomunati dalla stima per Feydeau. Condividevano l’ammirazione per la sua padronanza del mestiere, i suoi complessi intrecci, il suo controllo del ritmo e della velocità, il suo orecchio per il linguaggio teatrale e la sua capacità di combinare – e scombinare – personaggi e situazioni. In Ionesco, il rispetto verso Feydeau si fermava qui. Non riteneva di avere alcun debito intellettuale nei suoi confronti: ammetteva una certa affinità, puramente esteriore e limitata alla scenotecnica, ma negava qualsiasi comunanza di idee sugli obiettivi o i punti di vista. “Se Feydeau piace, non è per le sue idee (non ne ha nessuna), e nemmeno per le storie dei suoi personaggi (sono stupidi); è la sua follia, quel meccanismo apparentemente regolato che tuttavia si sfalda nella sua stessa progressione e accelerazione”[11]. In effetti, per molti versi, Feydeau definì lo stile di quel teatro borghese concepito per soddisfare, rassicurare e distrarre proprio l’individuo della classe media che Ionesco era deciso a escoriare sulla scena e mettere a disagio fuori scena. Nell’ultima didascalia di Jacques ovvero la sottomissione, come accade anche in altri contesti, Ionesco era fermamente convinto della necessità di impedire al pubblico di uscire dalla sala con un senso di soddisfazione[12]. “Tutto questo (come ad esempio la rivelazione finale) deve provocare negli spettatori una sensazione sgradevole, un malessere, un senso di vergogna”. Le pièces di Feydeau erano ideate per ottenere esattamente l’effetto opposto.

Il legame che univa Dario Fo a Feydeau e alla farsa tradizionale era anch’esso complesso, ma basato su un maggiore rispetto. Feydeau influenzò Fo sia in forma diretta che indiretta. Egli, infatti, conosceva la farsa francese per esperienza personale – come si può notare dalla sua scelta di includere una pièce di Feydeau nel primo programma della sua compagnia e dalla decisione di attribuire alla sua stessa farsa in un atto, Non tutti i ladri vengono per nuocere, il sottotitolo di pochade – e, anche se non aveva, invece, una conoscenza diretta di Feydeau, ne avrebbe comunque subito l’influenza per via secondaria. Fo ereditò varie forme di intrattenimento popolare dai suoi predecessori teatrali, e questo implicò l’accettazione del geniale cosmopolitismo, per non dire plagio, del teatro popolare italiano. L’osservazione di Antonio Gramsci secondo la quale molta della cultura popolare italiana era stata messa nelle mani di autori, e quindi poteri, esterni all’Italia era valida sia per il teatro che per il romanzo popolare. Non vi era nulla di “puro” nel teatro popolare italiano; in pratica, tutti gli operatori teatrali, dai napoletani fino alle compagnie girovaghe dell’Italia settentrionale, come la famiglia Rame, guardavano al teatro francese come fonte da cui trarre ispirazione. A Napoli, autori/attori come Antonio Petito o Raffaele Viviani dimostrarono un candore disarmante nel descrivere, nelle loro memorie, quest’abitudine di saccheggiare il teatro francese per trovare l’intreccio da rappresentare[13].

Il legame che univa Dario Fo a Feydeau e alla farsa tradizionale era anch’esso complesso, ma basato su un maggiore rispetto. Feydeau influenzò Fo sia in forma diretta che indiretta. Egli, infatti, conosceva la farsa francese per esperienza personale – come si può notare dalla sua scelta di includere una pièce di Feydeau nel primo programma della sua compagnia e dalla decisione di attribuire alla sua stessa farsa in un atto, Non tutti i ladri vengono per nuocere, il sottotitolo di pochade – e, anche se non aveva, invece, una conoscenza diretta di Feydeau, ne avrebbe comunque subito l’influenza per via secondaria. Fo ereditò varie forme di intrattenimento popolare dai suoi predecessori teatrali, e questo implicò l’accettazione del geniale cosmopolitismo, per non dire plagio, del teatro popolare italiano. L’osservazione di Antonio Gramsci secondo la quale molta della cultura popolare italiana era stata messa nelle mani di autori, e quindi poteri, esterni all’Italia era valida sia per il teatro che per il romanzo popolare. Non vi era nulla di “puro” nel teatro popolare italiano; in pratica, tutti gli operatori teatrali, dai napoletani fino alle compagnie girovaghe dell’Italia settentrionale, come la famiglia Rame, guardavano al teatro francese come fonte da cui trarre ispirazione. A Napoli, autori/attori come Antonio Petito o Raffaele Viviani dimostrarono un candore disarmante nel descrivere, nelle loro memorie, quest’abitudine di saccheggiare il teatro francese per trovare l’intreccio da rappresentare[13].

Tuttavia, anche se Dario Fo adattava, o parodiava, il genere per i propri scopi, si trattava comunque di una parodia nata dall’ammirazione che nutriva per l’autore di partenza. Come egli stesso dichiarò, durante un’intervista rilasciata nel 1958, “io voglio riabilitare la farsa. I critici teatrali hanno adottato l’abitudine di dire che una commedia malriuscita ‘decade in farsa’. Ora, secondo me, la farsa è un genere nobilissimo – e moderno – di teatro”[14]. Questo riferimento alla modernità della farsa era propriamente ingannevole e, forse, anche ironicamente malizioso. La farsa metafisica, assurda, era davvero moderna per l’epoca, ma doveva essere altrettanto chiaro che vi erano sostanziali differenze, a più livelli, tra la farsa di Dario Fo e la farsa cosiddetta “moderna”. Fo si occupava di farsa tradizionale, popolare: scriveva e metteva in scena quelle farse grezze le cui origini risalivano all’atellana, in francese medievale sotie, che riuscì a sopravvivere nei music-hall, varietà e nel teatro di boulevard. Questo tipo di farsa si basa sull’esagerazione comica, sulla caricatura e sul grottesco. E di essa, Eric Bentley diceva: “è assurda, ma non solo questo: è una vera e propria struttura di assurdità”[15]. Nel clima culturale degli anni Cinquanta del Novecento, tuttavia, l’utilizzo del termine “assurdo” nei confronti di qualsiasi forma di farsa aprì la strada all’ambiguità e al fraintendimento.

Nella farsa, l’assurdo, che consiste in una temporanea sospensione dell’ordine, non è sinonimo di quell’assurdo esistenziale che denota un’ontologica assenza di qualsiasi forma di ordine. La distinzione è equiparabile a quella esistente tra delitto e anarchia, o tra blasfemia e ateismo; i primi sono la violazione di un codice, i secondi, un rifiuto dello stesso. Nel suo Il Riso. Saggio sul significato del comico, Henri Bergson citò Theophile Gautier per affermare che: “il comico, nella sua forma più estrema, è la logica dell’assurdo”, ma aggiunse anche che: “l’assurdità, quando si incontra nel comico, non è assurdità generica. È un’assurdità di un genere specifico”[16]. Michail Bachtin, il cui pensiero sulla temporanea sospensione dell’ordine durante il carnevale modificò profondamente il punto di vista sull’elemento ludico in letteratura, utilizzò il medesimo dualismo nel suo riconoscere che “l’atto carnevalesco primitivo” consisteva nella combinazione tra la “finta incoronazione” e la successiva “destituzione del re del carnevale”. Per Bachtin, il carnevale non era identificabile con il solo primo atto[17]. Il carnevale, e il più esteso “spirito del carnevale” che include la farsa, esiste in virtù dei suoi limitati, e ben definiti, arco di tempo e applicazione. L’assurdo, nella farsa del periodo precedente la comparsa di Ionesco, è definito con estrema precisione all’interno di un ambito prestabilito e con una struttura spazio-temporale demarcata.

All’interno dell’eccentrica assurdità del teatro di Feydeau esiste un cosmo, molto convenzionale e ben delineato, il cui dominio è stato momentaneamente messo alla prova. La lunga schiera di dentisti, dottori, impiegati e uomini d’affari, che popola il teatro dell’autore, rimarrebbe di stucco nello scoprire che in un anfratto del loro essere sono in agguato dimensioni metafisiche o ambizioni in grado di minare lo status quo etico o sociale. Le riflessioni astratte non li turbano affatto. Le loro menti sono colonizzate da ambizioni erotiche e aspirazioni di gratificazione sessuale e infedeltà occasionale. La commedia si basa sulla necessità di dissimulazione e la tenacemente mantenuta, e assolutamente non contestabile, convinzione, condivisa sia dai personaggi sul palco che dal pubblico in sala, che bisogna a tutti i costi evitare di essere smascherati se non si vuole mettere a rischio la tranquillità personale e l’ordine sociale costituito. Feydeau stesso non offre e non lascia mai trapelare alcun giudizio sul loro comportamento. L’assurdità è il prezzo da pagare per lo smascheramento, ma quei mariti priapei e cacciatori, non manifesteranno mai alcuna consapevolezza del modo in cui l’opinione pubblica percepisce la loro persona.

All’interno dell’eccentrica assurdità del teatro di Feydeau esiste un cosmo, molto convenzionale e ben delineato, il cui dominio è stato momentaneamente messo alla prova. La lunga schiera di dentisti, dottori, impiegati e uomini d’affari, che popola il teatro dell’autore, rimarrebbe di stucco nello scoprire che in un anfratto del loro essere sono in agguato dimensioni metafisiche o ambizioni in grado di minare lo status quo etico o sociale. Le riflessioni astratte non li turbano affatto. Le loro menti sono colonizzate da ambizioni erotiche e aspirazioni di gratificazione sessuale e infedeltà occasionale. La commedia si basa sulla necessità di dissimulazione e la tenacemente mantenuta, e assolutamente non contestabile, convinzione, condivisa sia dai personaggi sul palco che dal pubblico in sala, che bisogna a tutti i costi evitare di essere smascherati se non si vuole mettere a rischio la tranquillità personale e l’ordine sociale costituito. Feydeau stesso non offre e non lascia mai trapelare alcun giudizio sul loro comportamento. L’assurdità è il prezzo da pagare per lo smascheramento, ma quei mariti priapei e cacciatori, non manifesteranno mai alcuna consapevolezza del modo in cui l’opinione pubblica percepisce la loro persona.

Nel teatro di Georges Feydeau vi è un’ambiguità molto più forte di quella che, un tempo, si è percepita. Ma ogni valutazione della sua opera deve prendere in considerazione la sua acritica accettazione delle norme sociali dell’epoca. Il suo, è un teatro profondamente conformista. Egli mostrava una dedizione totale verso i valori adottati dal pubblico che assisteva alle sue pièces, e forse è proprio per questo che i suoi terzi atti, quando la lingua dello scrittore non può più trattenersi, erano così spesso deludenti. Il terzo atto rappresentava il punto in cui i baci dovevano interrompersi, quando il carnevale era finito e il vescovo si riprendeva il trono, quando l’ordine doveva essere imposto, o imposto nuovamente, e quando i tipi, da marionette qual erano, dovevano passare alla condizione di individui e, spesso, di pilastri della società [18]. L’analisi dettagliata di una qualsiasi pièce di Feydeau comporta notevoli difficoltà perché la complessità del testo, il suo slancio e gli interminabili progressivi mutamenti e sviluppi sono i fattori che più la contraddistinguono, ma per quanto pazzerella o paradossale possa essere la situazione centrale, sarà comunque subordinata all’happy ending d’obbligo. Bois-d’Enghien, il protagonista di La palla al piede, teme che la sua aspettativa di contrarre un matrimonio economicamente vantaggioso venga disillusa dallo smascheramento della sua liaison con un’attricetta di vaudeville per poi scoprire che la sua inizialmente riluttante fidanzata è entusiasta della rivelazione del suo passato illecito. I vari incontri organizzati in La pulce nell’orecchio non hanno mai luogo, ma la promessa del loro verificarsi basta a garantire che il marito sia apparentemente guarito dall’impotenza che rischiava di minacciare il suo matrimonio. Dopo una serie di scambi di identità, strane coincidenze e fraintendimenti, Marcel, in Occupati di Amélie, riesce finalmente a ottenere la sua eredità mentre Amélie, anche se non ne siamo certi, si trova un marito rispettabile. In tutto il teatro di Feydeau sia la reputazione che l’argenteria di famiglia sono al sicuro.

Allo stesso modo, Ma non andare in giro tutta nuda!, inserita nel repertorio della coppia Fo/Rame, non può essere assolutamente considerata una pièce sovversiva, e anzi i suoi standard impliciti sono ben lontani da quelli delle opere femministe che Franca Rame avrebbe scritto e rappresentato in seguito nella sua carriera. Il fulcro della situazione riguarda l’insolita abitudine di Clarisse di sfilare per l’appartamento scarsamente vestita, o completamente svestita. Questa piccola fissazione fa la gioia del vicino, chiamato Clemenceau, che risiede nell’appartamento di fronte, ma è motivo di ansia e inquietudine per il marito piccolo borghese e rispettoso delle convenzioni, Ventroux. Quando quest’ultimo riceve la visita del sindaco, Clarisse entra in salotto a interrompere la conversazione dimostrandosi affatto turbata dalla sua quasi nudità. Quando poi, per sua sfortuna, viene punta da un’ape, chiede a qualcuno – il marito, il sindaco o il domestico di famiglia – di succhiarle via il veleno solo che, con grande disdetta del decoro, l’animale l’ha colpita nel sedere. L’angoscia e le implicazioni metafisiche che gli ammiratori di Feydeau asseriscono di aver individuato nella sua opera non sono molto evidenti in questo testo, anche se, senza forzarne il significato o sovrainterpretarlo, il ritratto di Ventroux contiene elementi di quella satira sulla coppia borghese e l’ambizione a essa relativa che risultano più evidenti in altre pièces dell’autore – e che sarebbero stati dominanti nelle opere di Fo.

Allo stesso modo, Ma non andare in giro tutta nuda!, inserita nel repertorio della coppia Fo/Rame, non può essere assolutamente considerata una pièce sovversiva, e anzi i suoi standard impliciti sono ben lontani da quelli delle opere femministe che Franca Rame avrebbe scritto e rappresentato in seguito nella sua carriera. Il fulcro della situazione riguarda l’insolita abitudine di Clarisse di sfilare per l’appartamento scarsamente vestita, o completamente svestita. Questa piccola fissazione fa la gioia del vicino, chiamato Clemenceau, che risiede nell’appartamento di fronte, ma è motivo di ansia e inquietudine per il marito piccolo borghese e rispettoso delle convenzioni, Ventroux. Quando quest’ultimo riceve la visita del sindaco, Clarisse entra in salotto a interrompere la conversazione dimostrandosi affatto turbata dalla sua quasi nudità. Quando poi, per sua sfortuna, viene punta da un’ape, chiede a qualcuno – il marito, il sindaco o il domestico di famiglia – di succhiarle via il veleno solo che, con grande disdetta del decoro, l’animale l’ha colpita nel sedere. L’angoscia e le implicazioni metafisiche che gli ammiratori di Feydeau asseriscono di aver individuato nella sua opera non sono molto evidenti in questo testo, anche se, senza forzarne il significato o sovrainterpretarlo, il ritratto di Ventroux contiene elementi di quella satira sulla coppia borghese e l’ambizione a essa relativa che risultano più evidenti in altre pièces dell’autore – e che sarebbero stati dominanti nelle opere di Fo.

Informazioni aggiuntive

Note: [1] Citato da Jessica Milner Davis in Farce (London: Methuen, 1978) 1. [2] Phyllis Hartnoll, ed., The Oxford Companion to the Theatre (Oxford: Oxford UP, 1972) 170. [3] Eric Bentley, The Life of the Drama, (London: Methuen, 1965) 227. [4] Thierry Maulnier, La Querelle du Dindon (Paris: Combat, 1951). [5] Per informazioni sulle prime opere di Dario Fo vedesi Chiara Valentini, La storia di Dario Fo (Milano: Feltrinelli, 1977) e Maria Cappa e Roberto Nepoli, Dario Fo (Roma: Gremese, 1982). [6] La prima di Ladri, manichini e donne nude è andata in scena il 06 giugno 1958 e includeva: Non tutti i ladri vengono per nuocere, L’uomo nudo e l’uomo in frac, Gli imbianchini non hanno ricordi assieme alla citata pièce di Feydeau in seguito sostituita con I cadaveri si spediscono e le donne si spogliano. [7] La prima di Comica finale è andata in scena il 10 dicembre 1958 e includeva: Quando sarai povero sarai re, La Marcolfa, Morto da vendere e I tre bravi. Queste opere, assieme a Ladri, manichini e donne nude, sono state pubblicate con il titolo Teatro Comico (Milano: Garzanti, 1962) in seguito riproposto come volume 6 di Le commedie di Dario Fo (Torino: Einaudi, 1988). [8] Valentini 51. [9] Citato da Arlette Shenkan, Georges Feydeau (Paris: Seghers, 1972) 6. [10] Gli articoli citati sono apparsi su La Scena, 03 gennaio 1959; Lombardo, 07 febbraio 1959; Oggi, 12 febbraio 1958 e Tempo, 25 novembre 1958. [11] Citato da Martin Esslin, The Theatre of the Absurd, (Hamondsworth: Penguin, 1968) 123. [12] Eugène Ionesco, Plays, vol. 1, trans. Donald Watson (London: Calder, 1965) 43. [13] Antonio Petito, Autobiografia di Pulcinella (Napoli: Attività Bibliografica, 1978); Raffaele Viviani, Dalla vita alla scena (Napoli: Guida, 1997) e Salvatore Di Giacomo, La vita a Napoli (Napoli: Bibliopolis, 1986). Paradossalmente, se il teatro popolare italiano era in debito con il teatro francese del boulevard, bisogna ricordare che la farsa francese del genere coltivato da Samuel Beckett e Eugène Ionesco fu influenzata dagli stili interpretativi derivati dalla commedia dell’arte. A questo riguardo, vedesi Edith Kern, “Beckett and the Spirit of Commedia dell’Arte”, Drama 10.3 (1966). [14] Intervista apparsa su Il Giorno, 27 maggio 1958. [15] Bentley 244. [16] Henri Bergson, Laughter, trans. Cloudesley Brereton and Fred Rothwell (London: MacMillan, 1913) 182. [17] Michail Bachtin, Problem’s of Dostoevsky’s Poetics (Manchester: Manchester UP, 1984) 124. [18] Jacques Lorcey, Georges Feydeau (Paris: La Table Ronde, 1972).

Dario Fo e Georges Feydeau: La farsa è una cosa da ridere? (II)

Dario Fo e Georges Feydeau: La farsa è una cosa da ridere? (II)